Betzabeth Aldanas Vivas – 11 de setembro de 2025

Dos antigos cercos à coerção financeira moderna

Em mais de 100 anos, os Estados Unidos desenvolveram um modelo de sanções unilaterais aplicadas em escala global, empregando sua hegemonia no sistema financeiro

Dos antigos cercos à coerção financeira moderna

Ao longo da história, medidas restritivas de caráter econômico têm sido utilizadas como instrumentos de pressão e dissuasão para forçar o comportamento de atores estatais ou subestatais.

Na era contemporânea, esse tipo de coerção não só se institucionalizou, como atingiu um grau de sofisticação que o torna uma ferramenta estratégica de primeira ordem.

Hoje, no centro dessa arquitetura, está o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC, na sigla em inglês), órgão dependente do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, responsável por executar a política de sanções definida por Washington em função de seus interesses geopolíticos.

No entanto, para compreender seu alcance atual e o caráter excepcional que adquiriu dentro do sistema internacional, é necessário remontar aos antecedentes históricos da coerção econômica como mecanismo de contenção e, sobretudo, de guerra.

Desde Megara: o cerco como estratégia

O precedente mais antigo documentado na história escrita sobre o uso de sanções econômicas remonta ao chamado “Decreto Megariano”, uma medida imposta por Atenas contra a cidade-estado de Megara, no ano 432 a.C.

Ao proibir seu acesso a mercados e portos, os atenienses procuraram sufocar a economia megarense e minar sua autonomia. Essa política de exclusão contribuiu, juntamente com outros fatores, para o início da Guerra do Peloponeso, marcando um dos primeiros casos documentados de uma sanção econômica com consequências geopolíticas diretas.

Esses métodos foram replicados durante o período romano. Bloqueios comerciais, restrições às exportações e manipulação de rotas comerciais também fizeram parte da estratégia imperial.

Embora frequentemente acompanhadas de mobilizações militares, essas medidas já revelavam uma compreensão avançada do poder do estrangulamento econômico como tática de desgaste.

Então, no início do século XIX, Napoleão Bonaparte recorreu a uma forma precoce de guerra econômica em grande escala por meio do chamado “bloqueio continental”. Após sua derrota naval em Trafalgar (1805), o imperador francês procurou subjugar a Grã-Bretanha não por meio da força militar, mas por meio da exclusão comercial forçada.

Ele impôs a proibição do comércio de produtos britânicos aos países sob sua influência, incluindo Espanha, Holanda e Prússia, uma política de coerção econômica que pretendia envolver toda a Europa em função de um único interesse imperial.

Apesar de seu alcance, o bloqueio foi prejudicado pelo contrabando e pela resistência das economias continentais, muitas das quais também foram prejudicadas.

Naquela época, nos Estados Unidos, foi promulgada, durante a presidência de Thomas Jefferson, a Lei de Embargo de 1807. Essa medida proibiu o comércio exterior de navios americanos como retaliação às restrições impostas pela Grã-Bretanha e pela França em plena Guerra Napoleônica.

Embora concebida como uma ferramenta de pressão não violenta, acabou afetando principalmente a própria economia americana e resultou em um aumento do contrabando e da oposição interna.

Durante a Guerra de 1812, tanto os Estados Unidos quanto a Grã-Bretanha recorreram novamente a bloqueios e embargos como instrumentos de pressão. Nesse contexto, a guerra naval e a restrição do comércio marítimo desempenharam um papel fundamental, o que evidencia que as sanções e os bloqueios econômicos se consolidavam como recursos estratégicos nos conflitos interestaduais.

A prática atingiu um nível superior durante a Guerra da Secessão Americana (1861-1865). A União aplicou o chamado “Plano Anaconda”, um vasto bloqueio naval destinado a paralisar a economia do Sul, que impediu a exportação de algodão e a importação de suprimentos militares.

Por sua vez, a Confederação tentou contrariar essas medidas por meio de corredores alternativos ao bloqueio, mas o estrangulamento econômico acabou enfraquecendo significativamente sua capacidade de resistência.

Já no século XX, a Primeira Guerra Mundial trouxe consigo um dos embargos mais extensos da história moderna. O Reino Unido implementou um cerco naval contra a Alemanha com o objetivo de restringir o acesso a alimentos e matérias-primas. Seus efeitos foram devastadores, pois geraram uma crise humanitária que afetou milhões de civis.

Em suma, a história mostra que a coerção econômica foi aperfeiçoada como instrumento de pressão e também permitiu que os Estados conhecessem seus limites, custos e efeitos colaterais.

Esses antecedentes marcaram o início de um processo de sofisticação progressiva, no qual cada episódio trouxe lições que seriam retomadas e adaptadas às condições históricas posteriores, o que preparou o terreno para a institucionalização moderna das sanções, articuladas como uma forma de guerra não convencional.

De medida temporária a arma permamente

Em outubro de 1917, em plena Primeira Guerra Mundial, o Congresso dos Estados Unidos promulgou a Lei de Comércio com o Inimigo (TWEA, na sigla em inglês), que concedeu ao Executivo amplos poderes para controlar e restringir transações comerciais com inimigos em tempos de guerra.

Inicialmente concebida como uma medida temporária, essa legislação tornou-se a base jurídica do aparato de sanções econômicas dos Estados Unidos.

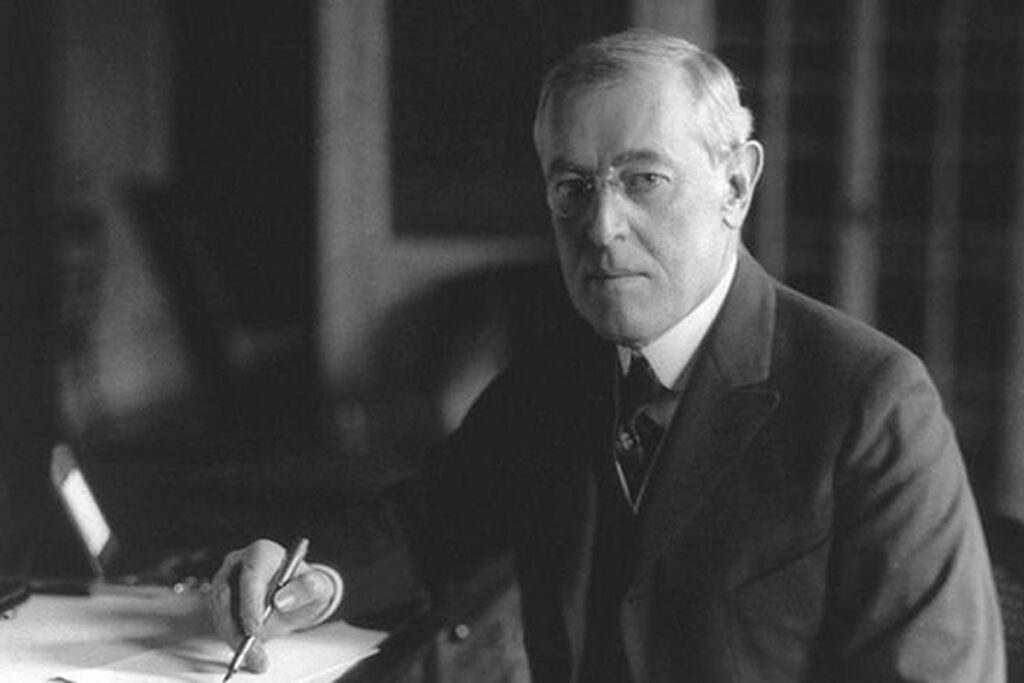

Sob essa lei, o presidente Woodrow Wilson assinou a Ordem Executiva 2729-A, que deu origem ao Conselho de Comércio de Guerra (WTB, na sigla em inglês) e ao Administrador de Bens Inimigos (APC, na sigla em inglês), duas estruturas complementares que configuraram as bases burocráticas da coerção comercial e financeira. Uma voltada para a regulamentação e supervisão das transações econômicas e outra focada na administração direta dos bens estratégicos inimigos. Foi a primeira institucionalização sistemática do controle econômico como arma de guerra e política externa.

Como parte dessa arquitetura, também foi projetado um sistema de vigilância que permitia identificar e bloquear ligações econômicas consideradas uma “ameaça”.

O Escritório de Inteligência Comercial de Guerra, vinculado ao Conselho em questão, processava diariamente milhares de solicitações para avaliar se existiam vínculos diretos ou indiretos com potências inimigas.

Esse mecanismo deu origem às listas negras de empresas e pessoas sancionadas, antecedente direto dos bancos de dados usados atualmente pelo OFAC.

O Conselho era composto por altos representantes dos departamentos de Estado, Tesouro, Agricultura e Comércio, bem como pelo Administrador de Alimentos e pelo Conselho de Remessas. Por isso, sua margem de ação abrangia todo o espectro do intercâmbio internacional e, ao absorver o recém-criado Conselho Administrativo de Exportações, uma entidade transitória que operou apenas durante três meses, consolidou todos os mecanismos relacionados ao comércio exterior.

A partir de então, a WTB adquiriu caráter operacional imediato e consolidou-se como autoridade federal exclusiva em matéria de coerção internacional, função na qual exerce controle regulatório e supervisão estratégica das transações econômicas.

A outra estrutura, o Administrador – ou Custódio –, tinha poderes para confiscar, administrar e até mesmo liquidar ativos financeiros e comerciais pertencentes a cidadãos ou entidades de países inimigos sob o pretexto de que “o confisco impedia que os migrantes apoiassem material ou financeiramente os adversários dos Estados Unidos”.

Na realidade, a apreensão tinha um duplo objetivo: privar o suposto “inimigo” de benefícios econômicos e, ao mesmo tempo, aproveitar as empresas estratégicas apreendidas para fortalecer o desenvolvimento dos Estados Unidos.

Amparado pela lei recém-promulgada e sem necessidade de ordem judicial, o APC podia executar confiscações imediatamente.

Sob a direção de Alexander Mitchell Palmer, em 1918 o escritório chegou a ser descrito pelo New York Times como “uma poderosa organização de guerra, única em seu caráter e propósitos e, ao mesmo tempo, a maior instituição fiduciária do mundo”. Durante sua gestão, concentrou mais de 135 milhões de dólares em ativos, canalizados para títulos de guerra e administrados em reuniões executivas onde se decidia o destino das propriedades confiscadas.

Além disso, uma investigação publicada pela revista do Instituto Smithsonian revelou que a administração de Wilson havia acumulado ativos por mais de 500 milhões de dólares e 9 mil fundos fiduciários com um valor estimado de 300 milhões. Tratava-se de uma soma colossal que, convertida em valores atuais, chegaria a vários bilhões de dólares.

Esses dados evidenciam que o início da guerra, em seus dois momentos, impulsionou notavelmente o crescimento dos Estados Unidos sob esses formatos de captura de recursos estrangeiros.

Embora inicialmente tenha sido prometido que os bens seriam devolvidos após a guerra, logo a APC se transformou em um mecanismo de confisco permanente. Uma emenda legal do mesmo ano autorizou a venda dos ativos apreendidos sob o argumento de que representavam riscos estratégicos para a segurança nacional.

Palmer identificou isso em sua época, observando que a guerra era, em essência, uma disputa pelos mercados mundiais e, de acordo com os interesses dos Estados Unidos, não havia necessidade de levá-la a termo.

Nick Shepley, em seu livro The Palmer Raids and the Red Scare: 1918-1920: Justice and Liberty for All, explica que Palmer percebeu que a guerra poderia continuar sem nenhum exército, que poderia continuar por meios econômicos por meio da expropriação, e concluiu: “O poder de guerra é necessariamente um poder inerente a toda nação soberana. É o poder da auto-reserva e esse poder não tem mais limites do que o alcance da emergência”.

Essa concepção reforçou o discurso da guerra econômica e favoreceu diretamente as corporações americanas. Com isso, consolidou-se um precedente fundamental: a justificativa da “segurança nacional” como ferramenta expansiva, aplicável não apenas em tempos de guerra, mas também no pós-guerra ou em cenários de paz.

Embora a abordagem da APC fosse principalmente patrimonial, suas ações complementaram o trabalho da WTB na construção de um sistema integral de controle econômico.

Isso ficou demonstrado no relatório que a WTB apresentou a Wilson em dezembro de 1917, no qual se detalhavam regulamentos sobre transações internacionais, condições diplomáticas para exportações, intervenção em fluxos de bens estratégicos e bloqueio de atores econômicos por razões políticas ou geográficas.

Nesse contexto, a sanção adquiriu uma dimensão diferente da punição, pois passou a funcionar como um mecanismo de guerra não convencional, um instrumento passivo-agressivo projetado para enfraquecer de forma progressiva e estrutural o inimigo apontado pelos Estados Unidos.

Seu espaço de ação era o comércio internacional, onde operava como um sistema de pressão escalonada capaz de restringir fluxos, condicionar mercados e isolar atores econômicos estratégicos.

Com essa estrutura institucional já em funcionamento nos Estados Unidos, o passo seguinte consistiu em projetar essa lógica. Tratava-se de alinhar a nascente ordem multilateral do pós-guerra aos interesses estratégicos de Washington.

Mecanismo de Guerra sem armas

Em 1919, no contexto do desenho institucional do pós-guerra e na véspera da criação da Liga das Nações, o presidente americano Woodrow Wilson introduziu no debate internacional um conceito que marcaria o curso da política global do século XX: o boicote econômico como mecanismo de guerra sem armas.

Em uma série de discursos públicos, Wilson não apenas exaltou essa prática como uma alternativa supostamente pacífica, mas também a defendeu como uma ferramenta mais eficaz e devastadora do que o confronto militar direto.

“Trata-se de um instrumento de guerra infinitamente mais terrível […] o boicote é o que substitui a guerra”.

Duas palestras proferidas naquele ano, uma em São Francisco e outra em Indianápolis, permitem captar com clareza o espírito da doutrina que estava por surgir:

“Se algum membro da Liga ignora os compromissos em matéria de arbitragem e discussão, o que acontece? Guerra? Não, não é guerra, mas algo mais terrível que a guerra. É aplicar um isolamento absoluto, um boicote […] não se pode enviar mercadorias, nem para dentro nem para fora […] alguns países são absolutamente dependentes, alguns carecem de matérias-primas, outros carecem de combustível de qualquer tipo, seja carvão ou petróleo. Quando se aplica o boicote, coloca-se a mão na garganta da nação infratora e é um castigo apropriado. É uma exclusão da sociedade civilizada”.

“Uma nação que está sendo boicotada é uma nação que está prestes a se render. Aplique esse remédio econômico, pacífico, silencioso e mortal e não haverá necessidade de força. É um remédio terrível. Não custa uma única vida fora da nação boicotada, mas exerce uma pressão sobre ela que, na minha opinião, nenhuma nação moderna poderia resistir”.

Essas afirmações revelam a visão explícita de transformar o sistema internacional em um aparato de sanções. Sob essa lógica, Wilson conseguiu incorporar tal concepção de coerção não militar ao texto fundacional do Pacto da Liga das Nações. Seu Artigo 16 estabelecia:

“Os membros da Liga concordam, além disso, que se apoiarão mutuamente nas medidas financeiras e econômicas tomadas em virtude deste artigo, a fim de minimizar as perdas e inconvenientes resultantes das medidas anteriores, e que se apoiarão mutuamente”.

Este princípio foi ativado pela primeira vez em 1935, quando a Itália invadiu a Etiópia, cuja resposta consistiu no embargo de armas, proibição das exportações de borracha e restrição de empréstimos.

Mas o impacto desse mecanismo sancionatório multilateral não foi o esperado, primeiro porque alguns membros da Liga não aderiram à medida contra Roma e, segundo, porque não estavam definidos os métodos de implementação e fiscalização para verificar o cumprimento real do boicote.

Em linhas gerais, para a classe política americana, a punição econômica tornou-se uma declaração política sem força real.

Em definitiva, enquanto no âmbito interno os Estados Unidos haviam projetado um aparato legal e operacional, como a Lei de 1917, a Junta de Comércio de Guerra e o Custódio de Bens Inimigos, capaz de agir sem passar por processos burocráticos complicados, no plano internacional o boicote exigia consensos que eram lentos, frágeis e incômodos para a Casa Branca.

Desde então, assumiu-se como necessidade estratégica a criação de uma arquitetura financeira e regulatória que permitisse a Washington reproduzir na arena global o que já havia conseguido em casa.

Durante a Segunda Guerra Mundial, precisamente quando ocorreu a invasão alemã da Noruega em 1940, essa estrutura foi redimensionada no Departamento do Tesouro com a fundação do Escritório de Controle de Fundos Estrangeiros (Foreign Funds Control, FFC), que operava segundo a mesma lógica da Junta e da APC: controlar, vigiar e penalizar de forma extraterritorial o comércio com o inimigo definido por Washington.

De acordo com a versão do próprio Tesouro dos Estados Unidos, “os controles do FFC foram posteriormente ampliados para proteger os ativos de outros países invadidos”. Em resumo, o FFC tornou-se a síntese daquela estrutura sancionatória siamesa criada em 1917.

Cabe destacar que, após o fracasso da Liga das Nações, surgiu a Organização das Nações Unidas (ONU). Sua Carta fundacional estabeleceu no artigo 41 que o Conselho de Segurança poderia impor sanções multilaterais como alternativa ao uso da força. No entanto, para os Estados Unidos, esse procedimento, sujeito ao consenso entre potências e à possibilidade de vetos cruzados, era pouco eficaz em relação aos seus interesses imediatos.

Por isso, manteve aberta, em muitos casos prioritária, a via da unilateralidade, muito mais rápida e proveitosa para impor sua vontade sobre outros Estados. Assim, a coerção unilateral de Washington ficou à margem de qualquer marco legal internacional e em aberta contradição com o espírito da própria Carta da ONU.

A engenharia financeira dos Estadmos Unidos

A história do sistema de sanções unilaterais dos Estados Unidos está diretamente ligada à Conferência de Bretton Woods de 1944. Lá foi definida a arquitetura econômica do pós-guerra, com a criação do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial e, acima de tudo, a imposição do dólar como moeda de reserva e de troca global.

Essa decisão não só conferiu estabilidade ao comércio internacional, como também garantiu a Washington uma ferramenta estratégica: a capacidade de influenciar diretamente as transações financeiras mundiais.

Desde então, o dólar e as instituições financeiras internacionais se tornaram a plataforma que sustentou a projeção do poder econômico dos Estados Unidos e, mais tarde, a base de seu regime sancionatório.

Nos anos seguintes, a Casa Branca aperfeiçoou seus mecanismos de coerção em um clima de Guerra Fria. O relatório NSC-68 de 1950 descreveu o “mundo comunista” como uma ameaça expansionista contra a “própria civilização” e legitimou a necessidade de respostas contundentes.

No final, o que estava em jogo eram conveniências geopolíticas, ou seja, o controle de rotas comerciais, mercados estratégicos e a capacidade de Washington de moldar a ordem internacional a seu favor.

Naquele mesmo ano, no contexto da Guerra da Coreia e após a entrada da China no conflito, o presidente Harry S. Truman impôs um embargo contra a Coreia do Norte e bloqueou ativos chineses sob jurisdição americana. Foi então que foi criado o OFAC (Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros), dentro do Departamento do Tesouro, como o órgão responsável por administrar embargos, bloqueios e sanções financeiras.

Com isso, nasceu um aparato burocrático especializado que se adaptaria a cada conjuntura política e que, com o tempo, se consolidou como o centro operacional da coerção econômica de Washington.

A experiência na Coreia mostrou aos Estados Unidos que os embargos totais eram insuficientes. A República Popular Democrática da Coreia encontrou mecanismos para evitá-los, apelando ao seu direito à autodeterminação.

Como explica a economista Agathe Demarais, levou meio século para aperfeiçoar um método mais eficiente que não se limitasse a embargos rígidos, mas pressionasse diretamente o sistema financeiro global.

Washington descobriu transações norte-coreanas através de bancos asiáticos e ameaçou expulsar essas instituições do circuito internacional, o que inaugurou um sistema de sanções financeiras extraterritoriais.

A partir de então, as medidas não atingiam apenas o país sancionado, mas também terceiros, bancos ou empresas que mantivessem relações com ele. Essa mudança permitiu aos Estados Unidos estender sua política de coerção além de suas fronteiras e aplicá-la contra qualquer país que se alinhasse à União Soviética, como ocorreu nas décadas seguintes com Cuba e Vietnã e, mais tarde, contra o Irã, com um esquema de sanções secundárias no setor petrolífero.

A chave para sustentar esse modelo foi instalar um sistema de vigilância que fechasse o cerco às evasões.

Em 1973, nasceu a Swift (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications), a rede internacional de comunicações financeiras que, embora concebida como um espaço neutro, acabou sob a órbita dos grandes bancos ocidentais e do Federal Reserve devido à centralidade do dólar nos pagamentos globais.

Essa infraestrutura se tornou a espinha dorsal do sistema financeiro internacional e, com o passar dos anos, uma das peças mais poderosas do mecanismo sancionatório dos Estados Unidos.

O ponto de inflexão ocorreu após os eventos de 11 de setembro de 2001.

Sob o pretexto de combater o terrorismo, Washington acordou com a Swift o acesso privilegiado às suas bases de dados através do Programa de Monitorização do Financiamento do Terrorismo.

Dessa forma, o Tesouro dos Estados Unidos adquiriu a capacidade de rastrear fluxos financeiros transnacionais e reforçar suas sanções com um nível de detalhe e alcance sem precedentes. Altos funcionários descreveram a Swift como “uma das armas mais valiosas na guerra financeira”.

Com o dólar como âncora, o OFAC como aparato burocrático e a Swift como sistema de vigilância, os Estados Unidos transformaram as sanções em um mecanismo estrutural de política externa.

O que em sua origem eram medidas excepcionais aplicadas em tempos de guerra acabou se tornando um instrumento permanente sob a figura da “emergência nacional”. A escalada veio com o pretexto do terrorismo após o 11 de setembro de 2001.

Quem poderia ser contra a luta contra o terrorismo, quando se opor significava ficar do lado dos terroristas? Foi a carta perfeita, o recurso de “moral política” mais extremo capaz de impactar qualquer nação e, ao mesmo tempo, justificar que Washington implantasse um regime sancionatório global que corrói os fundamentos do Direito Internacional e ameaça a soberania dos Estados.

Finalmente, a evolução do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros mostra como os Estados Unidos passaram de justificar suas sanções em cenários de guerra a normalizá-las como ferramenta cotidiana de política externa.

Desde então, o regime sancionatório tem funcionado como uma engrenagem flexível que adapta sua narrativa à conjuntura: da ameaça comunista na Guerra Fria, à luta contra o terrorismo no século XXI e, mais recentemente, em relação a bandeiras como a não proliferação nuclear ou o combate ao narcotráfico.

Nenhuma dessas justificativas superou o terrorismo em impacto simbólico, mas todas orbitam como cartas que Washington usa de acordo com a região ou os interesses do momento.

Nesse esquema, o sistema não opera por princípios, mas por conveniências geopolíticas. A função essencial do OFAC e da maquinaria financeira que o sustenta é garantir que os Estados Unidos mantenham a capacidade de administrar o grande mercado global. Isso implica controlar rotas estratégicas, garantir o abastecimento e condicionar o acesso aos recursos que sustentam a economia mundial.

O sistema de sanções, em definitiva, deixou de ser um instrumento temporário para se tornar um mecanismo estrutural de poder.

— Somos um grupo de pesquisadores independentes dedicados a analisar o processo de guerra contra a Venezuela e suas implicações globais. Desde o início, nosso conteúdo tem sido de uso livre. Dependemos de doações e colaborações para sustentar este projeto. Se você deseja contribuir com a Misión Verdad, pode fazê-lo aqui.

Fonte: https://misionverdad.com/investigaciones/trabajo-especial-origen-y-evolucion-politica-de-las-sanciones-de-eeuu

Be First to Comment